ものづくりの 素晴らしさを伝えて いきたい

VOL.315 / 316

岩下 雄 IWASHITA Takeshi

株式会社IRS 代表取締役

1973年生まれ、東京都出身。幼少期から父親である岩下良雄氏のラリー活動の影響を受け、車やメカニカルな分野に興味を持つ。イギリスの大学に留学後、長野県の企業にエンジニアとして就職、のちにIRSへと入社し2016年より代表取締役へと就任する。

HUMAN TALK Vol.315(エンケイニュース2025年3月号に掲載)

海外へと挑戦する日本人ラリードライバーの草分け的存在であり、サファリラリーへの挑戦でも有名な岩下良雄氏を父に持つ岩下雄氏。現在では父が創業したアイ・アール・エス(IRS)の後を継ぎ、代表取締役、海外事業部担当として辣腕を振るう。あえてラリードライバーではなくビジネスパーソンとしての道を選んだ雄氏の半生とIRSの現在に迫ってみる。

ものづくりの 素晴らしさを伝えて いきたい---[その1]

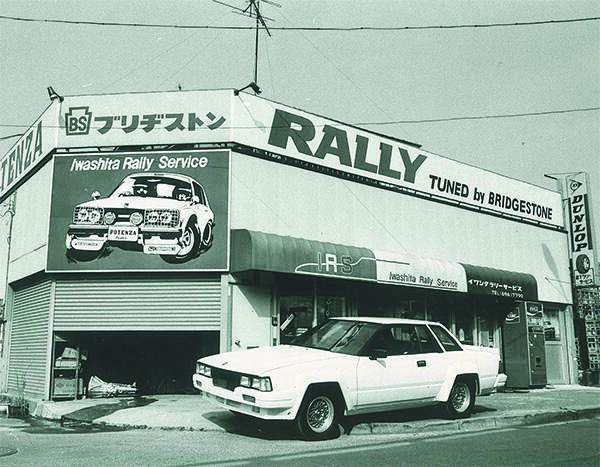

イワシタ・ラリーサービス時代の店舗

ガソリンと排ガスの匂いの中で

昭和48年、東京は新小岩で生を受けた雄氏。9つ歳の離れた兄(岩下英一)は現在ラリードライバー兼アイ・アール・エスの国内営業担当としても活躍している。往年のラリーファンであればイワシタ・ラリーサービスという名の方が印象深いかもしれない。サザンクロスラリーやサファリラリーへの参戦など、海外へ挑戦する日本人ラリードライバーの先駆けであった岩下良雄氏。雄氏に当時の話を聞くと「自分が物心ついた時から父は国内や海外でラリーに参戦していました。昔の自宅兼会社にはラリー車をメンテナンスする工場があり、日常にガソリンと排気ガスの匂いがある環境で育ちました。そうなると車に自然と興味が湧くもので、兄は運転する方へ、私はメカの方が好きになりました。中学生の頃父の友人から頂いたRCカーをきっかけにラジコンにはまり、車のセッティングや走らせ方、ものづくりなどもラジコンでの試行錯誤が今も役立っています。手先が器用な父(元時計職人!)と一緒に何かを解決し作りあげていく楽しさがありましたね。

あとはオーディオと洋楽に興味があり、好きな洋楽番組を録音して自作スピーカーや自作アンプで聴いていました。このことが英語に興味を持つきっかけにもなり、海外へと繋がっていったのかもしれません。また当社でラリー用インターコム開発を思い立ったきっかけも、聞き間違いだけで命に関わる過酷なシチュエーションにおいて音質(=聞きとりやすさ)の重要さを認識していたからだと思います」

父、岩下良雄氏が1977年サファリラリー出場時の1コマ(ルーフに座っている少年が雄氏)

イギリスへの エンジニア留学

高校生になる頃、世はF1ブームでもあり、ラリーも日本メーカーのワークス活動やグループN車(インプレッサやランエボ等)が世界で活躍していた頃。雄氏も自然とモータースポーツ発祥の地、イギリスへと興味を持つようになった。「父の海外ラリー仲間やIRSの海外顧客もいたりして、英語の必要性をひしひしと実感していました。将来は欧州に拠点を置く日本メーカーのワークスチームでレースエンジニアとして働きたいと思いはじめ、現地採用を狙って高卒後、ロンドンの大学の機械工学科に入学しました。特に関心があったのはCVT、アクティブサス、4WS等の制御で機械と電子制御の両方の要素がからむメカトロニクス分野の卒論を選びました。このことにより後の就職先に選択肢が増え助かりました。

大学卒業後はさらにクルマを極めるため、イギリス東部の大学院大学で自動車工学科に進み、一通りの自動車設計知識を学びました。剛性バランスの重要さなどは現在のラリーホイール設計でも役立っています。その大学はイギリスの中でもF1のチームと密接な関係がありましたので、卒業後にそちらに進むという道もありました。短期インターンシップでプロドライブ社でお世話になったのですが、結局労働ビザの問題でイギリスでは就職できず、日本へ帰ることに。イギリスでの暮らしはとても刺激的で充実していました。様々な国の人と多様な文化や考え方を体感・交流でき社交性もかなり培われました」

プロドライブにて修行中の雄氏

IRSへの帰還

帰国した雄氏は父の知り合い伝いで長野県松本市にあるデータロガー関係の会社に就職しマイコンプログラミングやセンサーの開発に携わることとなる。「車両開発用の車載データロガーをはじめ、温度、湿度、大気圧など、汎用的で様々な分野で活用できるロガーを製造販売している会社でした。英語が話せる技術者ということで海外での展示会サポート等もやっていましたが肝心な日本語がイマイチなので同僚からは日本語のできる外人という感じで見られていました(笑)。ある時は上司に「ちょっと静電試験するからアルミホイル持ってきて」といわれ、疑いなくアルミホイールを差し出したり(笑)。

自然も満喫できる充実した日々でしたが6年ほど勤めた後自分のやりたかった原点に戻ろうと33歳くらいでIRSに帰ってきました。学生時代の頃から帰郷した時に、ボディ補強前の剥離作業やマッドフラップ製作といった作業をアルバイトとして手伝ってはいたので、初めましてという感じではありませんでした。ところが私が戻った時を前後して工場は閉鎖し、パーツの開発や製造販売に注力しようということになったのです。自分達のチームで走ることは終わりにし、他チームのサポートや、メーカーからの開発受託業務、または海外製品の代理店業務という方向に舵を切りました。ただ、1980年からずっと続いているエンケイの競技用アルミホイールの販売については変わることはありませんでした。それが今でも続いているなんて、すごいご縁ですよね」

サファリラリーを戦ったエンケイホイール

ものづくりの 素晴らしさを伝えて いきたい---[その2]

HUMAN TALK Vol.316(エンケイニュース2025年4月号に掲載)

商売の3本柱

IRSは岩下雄氏が戻った頃から工場を閉鎖し、パーツの開発や製造販売、海外製品の代理店業務などへとシフトしていきました。「競技用部品である消火器、ラリーでドライバーとコドライバーが会話をするためのインターコム、そしてエンケイスポーツのホイール、この3つが現在の商売の3本柱です。消火器はFIA公認の製品をイギリスから輸入して扱っています。ラリーやGTなどレースごとのレギュレーションにより、手動式の消火器やボタン一つで消火剤が出るシステム消火器の搭載が義務付けられていて、それらはFIA公認モデルでなければいけないことも多いのです。また消火器は売って終わりではなく、数年ごとにメンテナンスが必要なため、それらも重要なサービスの一つです。

それからインターコムですね。ラリー用のヘルメットにはあらかじめマイク・スピーカーが付いているため、弊社は主にアンプを作っています。ダカールラリーに出場しているチームなどにもテスト供給しているのですが、毎年レギュレーションが変わったりするので、去年使えたものが今年は使えない、などということもあり、それに対応する大変さはあります。規則は絶対ですから、事前の情報収集や常にプランBを用意して車検に落ちた時のことも考えておく必要があります。さまざまなメーカーのヘルメットごとに適合を確認するのですが、ノイズが入るなどトラブルが発生したらその原因特定のために商品を預かったり、現場に出向いたりすることもあり簡単ではありません。そしてもう一つの柱がエンケイスポーツ ホイールの販売です」

エンケイスポーツRC-T5を履いたラリー車両

FIA公認モデルのシステム消火器

国産インターコム NAVI COM

問題が無いという褒め言葉

エンケイスポーツブランドの販売代理店であるIRS。その歴史は1974年、国内初の競技用ホイールを発売した頃に遡る。「父が1968年からアフリカのサファリラリーに出場していたのですが、1972年に遠菱アルミホイールの鈴木部長(現鈴木会長)を紹介されまして。まだ鉄製ホイールが主流だった当時、鈴木部長から『これからはアルミホイールの時代が必ず来る!』と豪語され、本当かなと思いながらも供給を受けることになりました。そして1974年から「コンペ8」を装着してサファリラリーを走り始めたのです。ラリーの世界はシビアですから、実際ダメだったら使わなくなる。ところが最初の年から良かった、何も問題が無かった。ラリーの世界で何も問題が無いというのは最高の褒め言葉ですから。それでもう将来性を感じ、それ以来エンケイさんとの結びつきがどんどん深まっていきました。

当時、鈴木会長はいつも色々な事を提案してくれていたそうで、のみならずその時々の新しい技術も随時フィードバックしてくれたといいます。それを実践する場が毎年のサファリラリーであったわけです。実践の場としてのサファリラリーは最高で、当時の走行距離は5日間、6,000km!ですから。その道中には泥、砂、沼地など多様な路面があり、そのサバイバルなレースにおいて何も問題が無いというのは本当に最高の褒め言葉なんでしょうね。その頃を見ていた世代は当時のエンケイブランドの栄光を皆知っていまして、海外ブランドよりもエンケイの方がよっぽど丈夫だから今でも使っているとケニアのラリー仲間も言っていました」

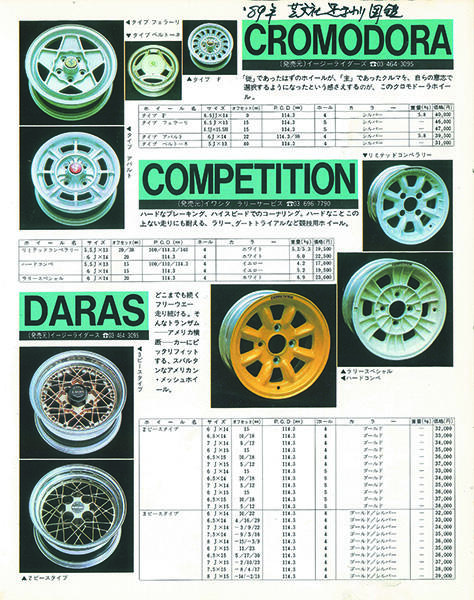

昔のホイール広告

モノ作りの楽しさを伝えていく

「そのような歴史を経て、現在でもエンケイとは良好な関係を継続しています。私がエンジニアリングとして楽しんでいる仕事の一つでもあります(笑)。私はエンケイスポーツユーザーからのフィードバックをエンケイの開発の方に伝えるのが主な役割。ユーザーといってもトップレベルのドライバーもいればビギナーもいる中で、汲むべき声を集約して伝えます。するとエンケイ側も沢山のノウハウをお持ちなので色々な提案が返って来る。やはりさまざまなカテゴリーで長年設計に関わっていらっしゃるので引き出しが多いんです。開発担当の方は20〜30年前からずっとエンケイスポーツに携わっているので、それこそ3世代前からの進化の過程を前提とした上で提案してくれる。だから前回、前々回の反省点を踏まえ、毎回着実にエボリューションしているんです。現在のそのようなやり取りは、父と鈴木会長の頃と変わっていないのかもしれません。

自動車を取り巻く世界はどんどん変わっていきます。モータースポーツの世界も同様です。そんな中でもラリーやレースの楽しさ、そしてモノ作りの楽しさを自分だけが楽しむんじゃなくて若い人たちにも伝え、それを若者たちがやりがいを持って進められるような環境を整えられていけたらなと思います」